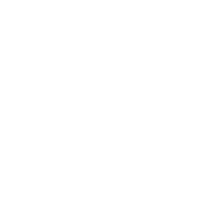

Per quasi quarant’anni, Nike ha dominato il panorama culturale con un martello pneumatico a tre parole: “Just Do It”. Un imperativo categorico che ha definito intere generazioni, trasformando l’acquisto di un paio di scarpe in un atto di auto-affermazione. Ora, quel martello è stato posato. Al suo posto, Nike ha preso in mano un bisturi e ha inciso un punto interrogativo nel cuore della sua identità. La nuova campagna globale, “Why Do It?”, non è un semplice cambio di slogan. È un’abiura, una mossa che a prima vista sembra un suicidio di marketing.

Prendere uno degli asset di brand più potenti della storia e indebolirlo con il dubbio è un azzardo colossale. Eppure, dietro questa apparente follia si nasconde una lettura strategica lucidissima del nostro tempo. Analizziamo perché Nike è stata costretta a cambiare, i rischi psicologici della sua nuova rotta e come, forse, riuscirà a trasformare questo azzardo in un capolavoro.

Il contesto: perché il “Just Do It” non funzionava più

Il bisogno di cambiamento di Nike non nasce da un capriccio creativo, ma da crepe reali nel suo impero. Negli ultimi anni, la quota di mercato del brand ha subito una flessione, causata in gran parte da un errore strategico: il passaggio troppo aggressivo al modello di vendita diretta al consumatore (DTC). Sottovalutando il ruolo dei distributori e sovrastimando la propria forza di attrazione, Nike ha semplicemente reso più difficile per i clienti trovare e acquistare i suoi prodotti.

Mentre il gigante si isolava, competitor agili come Hoka e On Running hanno conquistato terreno non con mega-campagne, ma riempiendo i vuoti lasciati da Nike. Hanno parlato a nicchie specifiche – le “tribù” – con prodotti e linguaggi su misura, dagli ultra-maratoneti ai professionisti urbani.

In questo scenario, il “Just Do It” ha iniziato a suonare stonato. Nato nel 1988, era perfetto per l’era del broadcast, un messaggio monolitico per un pubblico di massa. Era pura psicologia comportamentale: un comando che sfruttava il nostro istinto ad agire senza pensare (action bias), un appello diretto al pensiero istintivo ed emotivo che Daniel Kahneman definirebbe “Sistema 1”.

Oggi, quel mondo è scomparso. Viviamo in un’era di frammentazione algoritmica, dove un messaggio universale non solo è meno efficace, ma è percepito come inautentico. Inoltre, l’autorità imposta dall’alto – un “sergente istruttore” che ti urla “fallo e basta” – è culturalmente datata. Suona più come un capo tossico che come un mentore ispiratore. Nike ha capito che il martello non serviva più; era tempo di usare il bisturi.

Il rischio: innescare il dubbio del “Sistema 2”

Il passaggio da “Just Do It” a “Why Do It?” è una rivoluzione retorica. Se il primo era un appello al Sistema 1, la nuova domanda è un invito esplicito ad attivare il “Sistema 2”: il pensiero lento, analitico e razionale. E questo, dal punto di vista commerciale, è un campo minato.

Quando si chiede a un consumatore “Perché farlo?”, lo si invita a riflettere. E nella frazione di secondo in cui riflette, può decidere che il motivo non è abbastanza forte, che ci sono altre priorità, che forse è meglio non fare nulla. Si innesca il dubbio. Si rende saliente il costo opportunità. Si rischia di trasformare un potenziale cliente in un filosofo – e i filosofi sono notoriamente clienti poco profittevoli.

È una scommessa enorme: Nike sta sacrificando la facilità cognitiva di un acquisto d’impulso per una connessione più profonda, ma anche più difficile da ottenere. Sta mettendo un cartello con scritto “fermati e pensa” proprio davanti alla cassa. Una mossa controintuitiva, che può funzionare solo a una condizione.

La soluzione: dal targeting demografico alle tribù comportamentali

La vera genialità della mossa di Nike non sta nel tentativo di parlare a una generica “Gen Z”, ma nell’abbracciare pienamente la comunicazione per tribù. Oggi, le persone si aggregano per passioni e comportamenti, non per data di nascita. Un runner di 50 anni ha più in comune con un runner di 20 che con un suo coetaneo appassionato di filatelia.

La nuova strategia “Sport Offense” di Nike segmenta il mercato per discipline sportive, non per età. Ed è in questo contesto che la domanda “Why Do It?” diventa un importantissimo strumento di targeting. Non è più una domanda esistenziale lasciata nel vuoto, ma un “contenitore di significato” che ogni tribù può riempire con la propria risposta.

In sostanza, Nike sta esternalizzando la ricerca del “perché”. Sta dicendo ai suoi clienti: “La motivazione non posso più dartela io in modo generico. Scoprila tu, definisci la tua identità di atleta, trova la tua voce”. Questo è esattamente il processo che sta alla base di un brand personale solido, come descritto nel mio libro “Personal Branding Strategico”: partire dall’interno, dalla definizione dei propri valori e obiettivi, per trovare quel “perché” che rende ogni azione coerente e significativa.

Nike non vende più solo un prodotto, ma uno strumento per l’affermazione di un’identità scelta. L’acquisto diventa la conseguenza di una risposta personale alla domanda del brand.

Ma perché funzioni, la domanda non basta.

“Why Do It?” deve essere immediatamente seguita da contenuti specifici, tagliati su misura per ogni tribù, che rendano la risposta emotivamente inevitabile. Al runner devi mostrare la libertà della corsa all’alba, al cestista l’eleganza di un tiro a canestro. Il “perché” deve essere sentito, non solo pensato.

In conclusione, Nike ha abbandonato la sicurezza di un ordine universale per avventurarsi nel territorio complesso del significato personale. Se riuscirà a orchestrare questo dialogo con decine di tribù diverse, non solo avrà salvato sé stessa, ma avrà indicato una nuova strada per il marketing. Se fallirà, passerà alla storia per la più costosa crisi di mezza età mai vista.