Cosa c’entra il tuo abbonamento a Spotify con un’azienda che sviluppa intelligenza artificiale per uso militare? Fino a qualche tempo fa, niente. Oggi, a quanto pare, tutto.

La domanda non è una provocazione, ma il centro di una tempesta perfetta che ha colpito uno dei brand più integrati nella nostra quotidianità. Una crisi nata non da un malfunzionamento del servizio, non da un aumento dei prezzi o da una campagna pubblicitaria sbagliata, ma da una scelta personale e controversa del suo leader.

Un caso di studio che ogni imprenditore, manager o comunicatore dovrebbe analizzare con attenzione, perché svela una verità scomoda sulla gestione di un brand nel ventunesimo secolo.

Un investimento che cambia la musica

I fatti, in breve, per chi se li fosse persi. Daniel Ek, CEO e volto pubblico di Spotify, attraverso la sua società di investimento personale Prima Materia, ha investito centinaia di milioni di euro in Helsing, un’azienda tedesca che si definisce specializzata in “intelligenza artificiale per la difesa”. Il loro obiettivo è fornire software e hardware per sottomarini, caccia e droni, operando sulla frontiera digitale dei conflitti moderni.

La notizia, com’era prevedibile, non è rimasta confinata alle pagine della finanza. È esplosa.

Immediatamente, si è creato un cortocircuito logico ed emotivo. Artisti e utenti hanno iniziato a protestare. Come può un brand che ha costruito la sua intera identità sulla creatività, la connessione umana attraverso la musica e la scoperta culturale, essere guidato da una persona che investe in tecnologie belliche? Hashtag come #BoycottSpotify hanno preso piede, band hanno annunciato di voler rimuovere la propria musica dalla piattaforma e migliaia di persone hanno cancellato l’abbonamento.

Il motivo scatenante non era un disservizio, ma un profondo e insanabile disallineamento etico con le azioni del suo CEO.

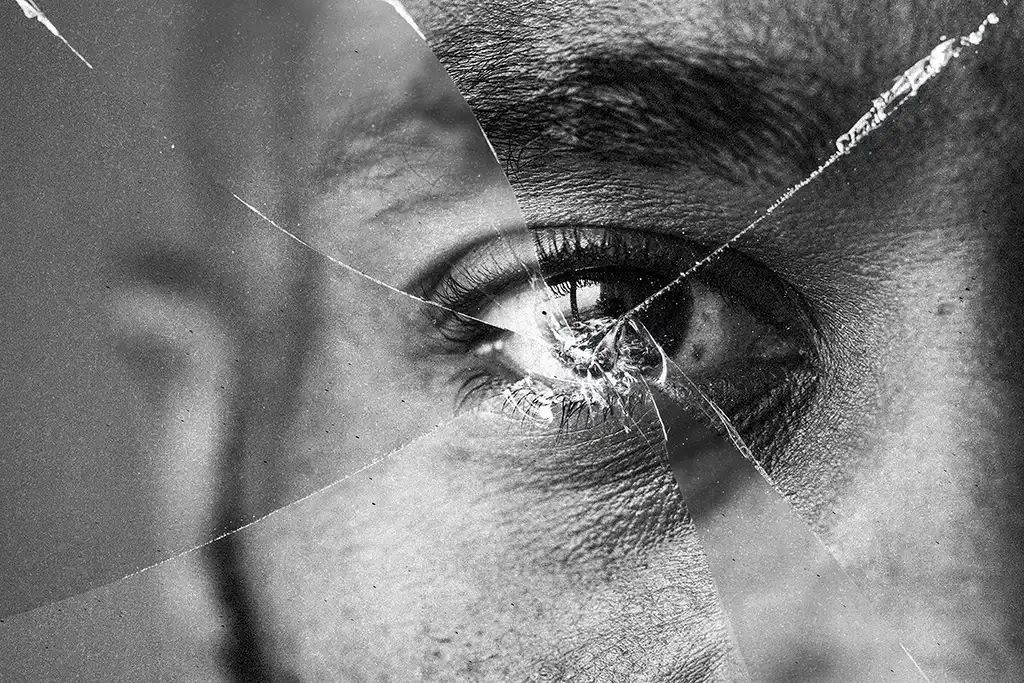

Il “contagio valoriale” e la fine della separazione

Questo episodio è la dimostrazione pratica di un fenomeno che definisco “contagio valoriale”. L’idea che esista un muro invalicabile tra la vita e le scelte di un leader e l’immagine pubblica del brand che guida è, oggi più che mai, un’illusione pericolosa.

Vediamo perché funziona questo meccanismo.

Il brand non è un’isola: benvenuti nella casa di vetro

Nell’era della trasparenza radicale, ogni azione è a un click di distanza. L’idea che un CEO sia un “privato cittadino” dopo le cinque del pomeriggio è un lusso che non esiste più. La sua identità è un asset (o una passività) del brand 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il pubblico non vede più un’azienda come un’entità astratta, ma come un insieme di persone, decisioni e valori. E la figura al vertice, che lo voglia o no, è il brand. Le sue scelte, anche quelle apparentemente private come un investimento personale, diventano parte della narrazione pubblica dell’azienda, abbattendo ogni separazione.

I valori “in prestito”: un’eredità che non puoi rifiutare

Un brand costruisce la sua identità su un set di valori percepiti. Per anni, Spotify ha investito miliardi per essere sinonimo di creatività, scoperta, cultura, intrattenimento. Un universo valoriale positivo, inclusivo e accessibile. L’investimento di Ek ha “contagiato” questo immaginario, associandolo a un mondo opposto: guerra, difesa, tecnologia militare. Spotify si è trovata a “prendere in prestito”, contro la sua volontà, i disvalori percepiti del suo leader. Si è creato un conflitto insanabile tra l’identità che il brand ha faticosamente costruito e quella che gli viene proiettata addosso dalle azioni di chi lo guida.

Il vero prodotto è la fiducia (soprattutto se chiedi un canone)

Per un servizio in abbonamento, la lealtà del cliente è tutto. E quella lealtà non si basa solo sull’efficienza del servizio, ma su un patto di fiducia non scritto. Gli utenti scelgono di pagare ogni mese non solo per l’accesso a milioni di canzoni, ma anche perché si sentono parte di una community, allineati a un certo modo di vedere il mondo. L’abbonamento è una tessera di appartenenza. Quando questo patto si rompe, il prodotto stesso perde di valore, anche se tecnicamente funziona alla perfezione. Cancellare l’abbonamento smette di essere una decisione commerciale e diventa una dichiarazione di identità: “Io non sono il tipo di persona che finanzia, anche indirettamente, questo sistema di valori”.

Le domande strategiche che ogni brand dovrebbe porsi (prima che sia tardi)

È facile osservare il caso Spotify e pensare “a me non succederà”. È un errore. Ogni brand, di qualsiasi dimensione, è esposto a questo rischio.

Per questo, la domanda giusta non è: “Cosa fa il mio CEO nel tempo libero?”. Le domande strategiche da porsi, oggi, sono altre:

- Quali sono i valori non negoziabili per il nostro pubblico? Li conosciamo davvero o li diamo per scontati? Li abbiamo mappati? Sappiamo dove si trova la linea etica che, se superata, provocherebbe una frattura insanabile?

- La nostra leadership incarna questi valori in modo credibile e coerente? La coerenza tra ciò che diciamo di essere e ciò che le nostre figure apicali fanno (nelle sale riunioni come sui loro profili social) è una delle più grandi vulnerabilità (o forze) di un brand.

- Abbiamo un piano per gestire una crisi che non riguarda i nostri prodotti, ma la nostra reputazione? Queste sono le crisi più difficili, perché non si risolvono con un aggiornamento software, un rimborso o uno sconto. Richiedono ascolto, dialogo, umiltà e una presa di posizione chiara e tempestiva. Il silenzio, spesso, è la risposta peggiore.

Guidare un brand oggi significa accettare una responsabilità più ampia, che trascende il conto economico. Significa essere consapevoli che la propria identità, anche quella personale, è un asset o un rischio per l’intera organizzazione. Non si tratta di esigere la perfezione o l’ascetismo dai leader, ma di pretendere una profonda consapevolezza del proprio ruolo pubblico.

Consapevolezza che il pubblico ascolta, guarda e, soprattutto, giudica la coerenza dell’intero pacchetto. E quando la musica stona con i valori in cui crede, sono i primi a spegnere lo stereo e a cambiare stanza.

Cosa ne pensi? Un CEO ha il diritto di separare completamente le sue finanze personali dal brand che rappresenta, o è un’illusione a cui non possiamo più credere? Parliamone.