Milano, quartiere City Life. Il cielo è quello terso di fine giugno. I grattacieli, simboli di un potere finanziario e architettonico che svetta verso il futuro, dominano la scena. Tra questi, la Torre Generali, un capolavoro di Zaha Hadid, un gigante sinuoso che ospita migliaia di persone. È un’immagine di perfezione, controllo, solidità.

Poi, l’imprevisto. Un dettaglio stonato in una sinfonia di vetro e acciaio. L’insegna, lassù in cima, cede. Un guasto tecnico che però, data la statura del brand e la visibilità del luogo, diventa immediatamente una notizia. E un’occasione! Un’insegna rotta su un grattacielo è una tempesta perfetta per l’instant marketing. È un assist a porta vuota. E qualcuno, come è giusto che sia, tira in porta.

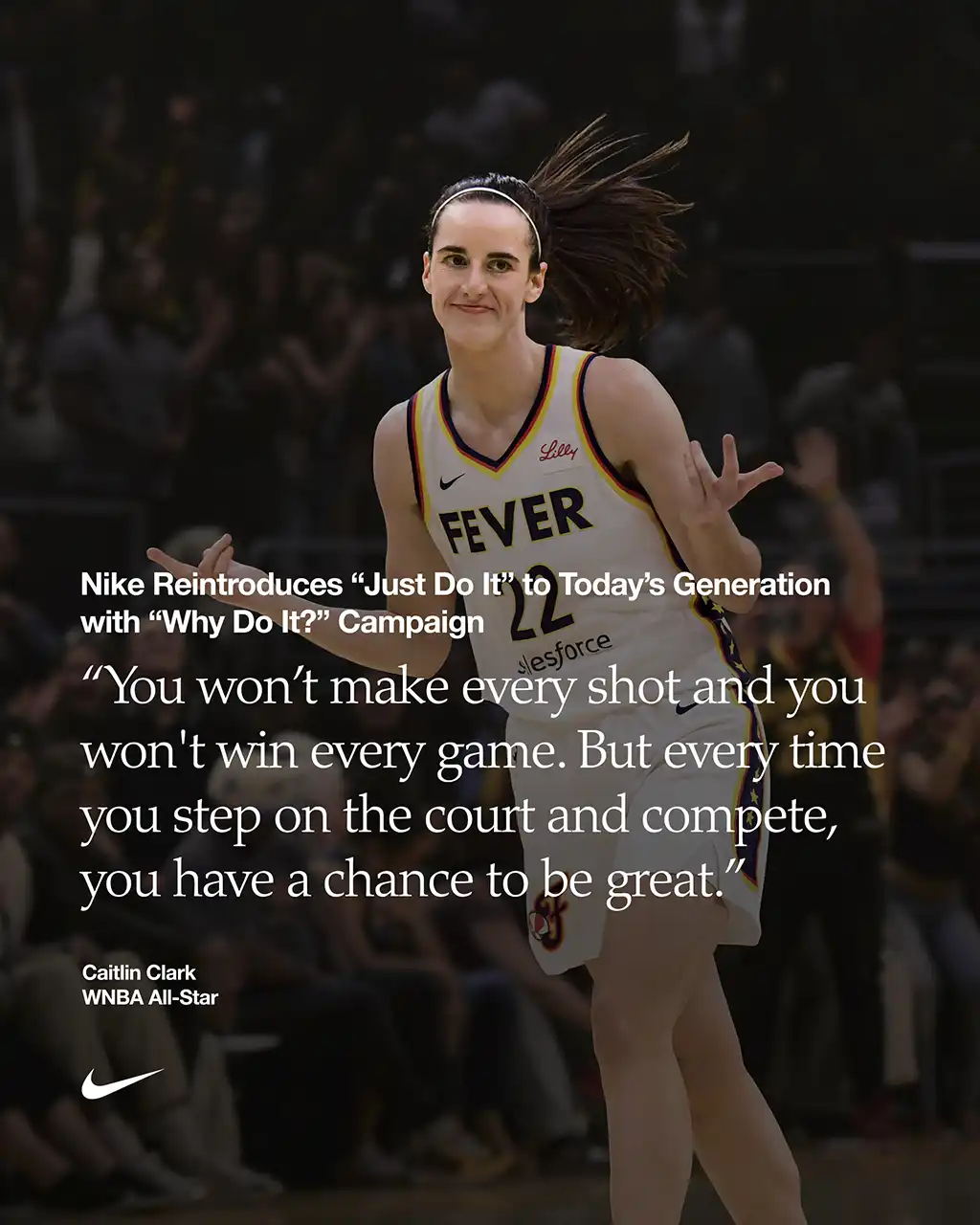

Stefano Maiolica, CEO di Chupito Agency, un professionista della creatività, vede l’opportunità e la trasforma in un’idea. Semplice, brillante, immediata. Prende la foto dell’insegna ferita e ci scrive sopra un copy perfetto: “SE È CAPITATO A NOI, PUÒ CAPITARE A CHIUNQUE… ASSICURATI!”. Un colpo da maestro. L’idea umanizza il colosso, trasforma una debolezza in un punto di forza e veicola il messaggio commerciale con un’ironia impeccabile. Il post, come prevedibile, diventa virale.

Ma è qui che la storia smette di essere un esempio di buon marketing e diventa un caso da manuale su ciò che un brand non dovrebbe mai, per nessun motivo, fare.

Il paradosso: il brand che ruba a sé stesso

La viralità ha una natura caotica. L’idea di Stefano inizia a circolare, ripresa qua e là, condivisa da migliaia di utenti. Fa parte del gioco. Ma a un certo punto, accade qualcosa di diverso. Qualcosa di più grave.

A riprendere l’idea non sono solo utenti anonimi, ma le pagine social di alcune agenzie locali di Generali. Non una rielaborazione, non un omaggio. Un copia-incolla spudorato. Come si vede nell’immagine che accompagna questo articolo, prendono l’immagine del post originale e lo ripubblicano come fosse loro. Una di queste agenzie, non contenta, lo sponsorizza pure, pagando per dare visibilità a un contenuto rubato.

Le parole di Stefano Maiolica, in un post successivo, sono la cronaca di questo paradosso: “E alla fine è successo davvero. Alcune pagine locali di Generali Assicurazioni hanno preso lo screenshot del mio post virale… e una lo ha pure sponsorizzato. Senza tag. Senza citazioni. Senza nemmeno cambiare i puntini sospensivi.”

Fermiamoci a riflettere. Un’entità che vende fiducia, che costruisce il suo business sulla promessa di sicurezza e tutela, si appropria indebitamente del lavoro di un creativo per promuoversi. È un cortocircuito etico e strategico devastante.

(Noi, a differenza loro, abbiamo scelto di oscurare il nome dell’agenzia specifica, perché l’etica, a differenza di un post, non si può sponsorizzare. Si pratica).

Perché è un errore strategico, non solo morale

L’indignazione per un furto di proprietà intellettuale è sacrosanta, ma qui l’analisi deve andare più in profondità. La scelta di quelle agenzie non è solo un gesto moralmente discutibile; è un errore di branding colossale, le cui conseguenze superano di gran lunga i benefici di qualche like effimero.

- Il valore reale di un like. Quanto vale un’interazione ottenuta con l’inganno? Zero. Anzi, meno di zero. Crea un “debito di reputazione”. Questi non sono “vanity metrics”, sono la prova documentata di una pigrizia intellettuale e di una mancanza di rispetto che, una volta scoperte, erodono la fiducia molto più di quanto qualche centinaio di like possa costruirla.

- Il brand è una catena: l’anello debole spezza la fiducia. La sede centrale di Generali, con i suoi complessi piani di comunicazione e i suoi codici etici, era quasi certamente all’oscuro di tutto. Ma al cliente finale, al pubblico sui social, non interessa. Non vede la distinzione tra “Generali Corporate” e “l’agenzia locale X”. Vede solo “Generali”. Le azioni della periferia si riflettono sul centro. Questo incidente svela una debolezza nella governance del brand, una cultura dei valori che evidentemente non è riuscita a permeare ogni singolo anello della catena. E una catena, si sa, è forte solo quanto il suo anello più debole.

- Il patto tradito con la comunità creativa. Il marketing moderno vive di una simbiosi con i creativi indipendenti, le piccole agenzie, i freelance. Sono loro a fornire agilità, idee fresche, autenticità. Quando un brand, anche solo attraverso le sue emanazioni locali, si comporta da predatore anziché da partner, manda un messaggio agghiacciante a tutta la community. Tradisce un patto non scritto di rispetto reciproco. Il risultato? La prossima volta, i talenti migliori si terranno le loro idee per sé, o le proporranno a chi dimostra di meritarle.

- La cultura della scorciatoia. Questo episodio è il sintomo di una malattia diffusa: la fame di viralità a tutti i costi. La ricerca della scorciatoia, del “trick” facile per ottenere visibilità, eclissa ogni altra considerazione. Ma il brand building è l’esatto opposto. È un processo lento, deliberato, basato sulla coerenza, sulla pazienza e sulla costruzione di un significato. Le scorciatoie, quasi sempre, portano a un precipizio.

Cosa resta? La scelta tra opportunismo e integrità

La cosa più frustrante è che sarebbe bastato così poco per trasformare questo scivolone in una vittoria per tutti. L’agenzia locale avrebbe potuto condividere il post scrivendo: “Abbiamo visto questa idea geniale di Stefano Maiolica e non potevamo non condividerla. Bravo Stefano! L’assicurazione sulla creatività, purtroppo, non esiste ancora. Per tutto il resto, ci siamo noi”.

Avrebbero ottenuto la stessa (se non maggiore) visibilità, celebrato un creativo di talento, dimostrato umiltà e intelligenza, e rafforzato il proprio messaggio commerciale. Avrebbero scelto la collaborazione invece del saccheggio. Hanno preferito la via più breve e più misera.

Ecco perché l’etica di un brand non si giudica dai miliardi di fatturato o dalle campagne patinate. Si giudica da queste piccole cose. Dalla scelta di un social media manager di un’agenzia di provincia. Dalla decisione di scrivere Fonte: [Nome Cognome] oppure no.

È in questi “momenti della verità” che i valori aziendali smettono di essere una bella pagina sul sito e diventano realtà. O polvere. La vera assicurazione per un brand, nel lungo periodo, non è la polizza che vende. È l’integrità che dimostra di avere. Ogni singolo giorno.